大亞灣海域自古以來多有鯨魚出沒

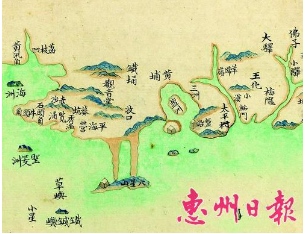

清代《海疆洋界形勢全圖》中標識有盤沿、太平村,這都是古代鯨魚出沒之地。

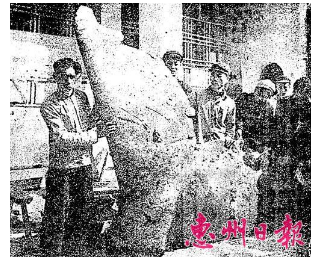

1956年,澳頭捕鯨能手蘇帶利在惠陽縣農業展覽會上展示重達700多斤的鯨魚尾巴。

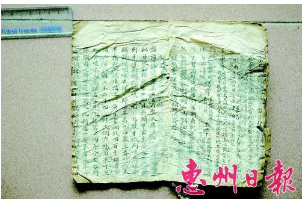

民國手抄本《炙賢鄉談錄》中的《大魚記》,這是關于惠州鯨魚的珍貴文獻。

在去年三月春暖花開的時候,一頭抹香母鯨在大亞灣海域迷航擱淺,惠深港三地聞訊而動,緊密合作,展開了一波政府牽頭、專家指導、社會各界積極參與的救援行動。雖然,最終未能挽回這頭懷有幼子的鯨魚的生命,但救援行動所體現的保護海洋的生態理念和尊重生命的人文精神,折射出社會文明的光輝,獲得廣大民眾的一致好評。而有關于鯨魚的話題,特別是鯨魚在大亞灣的歷史故事,也一度引起人們的關注:大亞灣曾有過鯨魚嗎?史籍中有無關于惠州鯨魚的記載?惠州沿海是如何認知和對待鯨魚的?本文通過稽鉤和疏理古籍的相關載述,嘗試對這些問題作初步的探究。

古人所以稱鯨魚為鯨,是因為它體形龐大,有的地方稱其“大魚”

鯨魚在古代亦稱 “京魚”。《漢書·揚雄傳》有言:“乘鉅鱗,騎京魚。”對此,唐人顏師古有一個注釋:“京,大也。或讀為鯨。鯨,大魚也。”晉人左思《吳都賦》亦說:“鯨從京,京大也。”可見,古人所以稱鯨魚為鯨,是因為它體形龐大,是海洋生物中無與倫比的巨無霸。有的地方則干脆就叫“大魚”,舊時惠東縣黃埠一帶的沿海居民就是叫鯨魚為“大魚”的。

在民國抄本《炙賢鄉談錄》中,載有一篇文章,叫《大魚記》。文章的開頭形容鯨魚之巨大說:“盤沿港有大魚焉,其名曰鰍,大者重三萬斤……似舟,狀如織梭,巨口細目,無鱗甲,每張口吸納,則千百余鱗從咽喉入,圉圉游腹中。俄而噴沫,腹中鱗群從咽喉出,洋洋歸海,無恙也。”文中所說的有鯨魚經常出沒的盤沿港,就在黃埠鹽洲附近。《炙賢鄉談錄》介紹黃埠物產時也說:“物產首推魚鹽。其特異于他鄉者,大則有海鰍,大如舟,重萬斤。細則有蚶苗,細如毫末,每一千粒不及一錢之重。”又說:“海鰍魚,大者重三萬余斤。”這海鰍魚,其實就是鯨魚。由此可知,惠州大亞灣海域,自古以來多有鯨魚出沒。

至遲在晚明,“惠州鯨”便已見載典籍而廣為人知

鯨魚因迷航擱淺沙灘而死亡的事情,古籍中常有記述。例如東漢楊孚的《異物志》就說:“鯨鯢或死于沙上,得之者皆無目。俗言其目化為月明珠。”楊孚是南海郡番禺人,他所說“鯨鯢或死于沙上”,應該是發生在南海一帶。鯨魚擱淺而死,古人或謂之“陸死”。晉人木華的《海賦》說橫海之鯨“陸死鹽田, 顱骨成岳”,就是這個意思。魏曹操《四時食制》說的則是東

海的情況:“東海有魚如山,長五六丈,謂之鯨鯢。次有如屋者,時死岸上,膏流九頃”,“時死岸上”,足見鯨魚的“陸死”,在當時是時有發生的。宋代的記述更為詳盡:“宋淳熙五年(1177)八月,有大魚出于海寧縣鐵場港,乘潮而上,形長十余丈,皮黑如牛,揚鼓鬛,噴水至半空,皆成煙霧,人疑其龍也。潮退,攔泥中不能動,但眼晴嗒嗒然視人,兩日而死。有識者呼為海鰍。”(見清周魯《類書纂要》)

明萬歷年間,陸應陽的《廣輿記》又有“惠州府鯨頭骨如數百斛,一孔大如甕”的記述,這可以說是對“顱骨成岳”的具體描述了。這個“鯨頭骨”,究竟是“陸死”的產物,還是捕殺的結果,未可詳考,但它見之于惠州海域,則是確鑿無疑。隨后,清康熙年間張自烈的《正字通》,在有關鯨魚的釋文中,又特別引用了這則資料作為例證。總之,至遲在晚明,“惠州鯨魚”便已見載典籍而廣為人知了。

及至近現代, 大亞灣海域仍常見鯨魚的蹤跡。1937年7月,《香港工商日報》有一篇報道稱:惠陽縣第十二區稔山石壩頭附近海面,邇來每屆日光熹微之際,常有鯨魚出沒海面,是以大小漁船咸具戒心。本月十七日早,有生利號漁船五艘,正駛出海面捕魚,突見南面波濤大作,繼而排山般涌至,浪花高射,知鯨魚已至,咸驚慌失措,急轉舵乘風向西南便駛避。詎有三船落后,一時逃避不及,竟為巨浪卷覆,當堂沉沒。船中男婦共十余口均遭溺斃。至前行三船,幸獲避免,駛至范和崗腳泊岸時,尚遙見鯨魚翅首浮出海面,張口噴浪,狀至可怖云。

“石壩頭”即今惠東稔山壩仔一帶。報道中的一些描述,是否有夸飾的成分以博取讀者眼球,無從考證,但鯨魚經常游弋于惠東稔山海域,掀風作浪,襲擊漁民,覆舟奪命,應是實有其事。

很長一段時期內,捕鯨殺鯨成為沿海漁民重要營生

正如上述報道, 對于經常前來肆虐為禍的鯨魚,惠東沿海“大小漁船咸具戒心”,漁民們對這些不速之客所持的態度并不友好,甚至是仇恨敵視的。同時,鯨魚對漁民來說,又有著頗高的經濟價值。據《大魚記》記述,清道光初年,“一魚可賣銅錢四百千”,而其時一千文銅錢大約能兌換一兩白銀;1957年,澳頭漁民在大亞灣捕獲一頭重達兩萬斤的鯨魚,被水產公司以1200元收購。(見1957年3月11日香港《大公報》)這樣的收益,以當時的經濟條件和生活水平來衡量,應該是頗為可觀了。所以,在很長一段歷史時期內,捕鯨殺鯨,也就不可避免要成為沿海漁民的重要營生了。

生于明末清初的屈大均在他的《廣東新語》中,就曾記錄了粵東海上疍民捕鯨的情形:海鰌常背負子。疍人輒以長繩系槍飛刺之,俟海鰌死,拽出沙潭,取其脂,貨至萬錢。稍后的《大魚記》亦有相似記述:“魚來,必母子俱……先取其子,母哀鳴不忍去,無不獲。”去年三月,在大亞灣擱淺的那頭抹香母鯨也有幼鯨胎死腹中, 這就不禁令人聯想:這頭母鯨是否也是因為前來產子而迷航?從《大魚記》的記述來看:至遲在清代中期,惠東黃埠的漁民就已經開始了有組織、有計劃的集體捕鯨活動。盤沿港附近的漁民們每歲能捕捉鯨魚六七條,多或至十條,“自道光十年至十四年(1830-1834),共得八十余條。”特別值得一說的是,該記還頗為詳盡地描述了黃埠太平村漁民捕捉鯨魚的過程:每歲立春時節,太平嶺村人設法捕之,一魚可賣銅錢四百千。捕者須二百人,造大小二十四舟,結大網六幅。魚來十里外,必噴沫天半。捕者望見沫起,駕二十四舟,分左右列,張網圍之,順風遮擁而入。比稍近,一長手者乘小舟,手持鐵槍,錐重三十斤,放膽直前擊刺之……大魚中錐,哀鳴,觸網即噬,網纏其身翅無所得舒,憤郁至斃。捕者乘潮進,以廿余舟挽入海澳,潮退解網殺魚。

捕鯨漁民所在的“太平嶺村”,即今黃埠太平村,就在盤沿港附近。全村組織200名漁民,動用大小漁船24艘,以最原始的工具和方法來圍捕一頭巨鯨, 這場面是何等壯觀!而捕鯨者的團結協作和剽悍勇猛,側映了古代惠東民風的質樸厚重,令人印象深刻。此外,該文對漁民們殺鯨的后續處理,亦作了詳細介紹:……剝其皮,可千余斤,肥潤適口。再刳魚肉,煅百鼎灶于旁煮為油,可八千斤。以油點燈,蛇蝎蚊蚋之屬俱不敢近,故俗以為辟邪。第三層為赤肉,亦七八千斤。赤肉與牛肉無異而鮮香過之,人日食三四斤未饜足也。

文章又說:鯨魚肉壯脾胃,其筋可治痿腳疾等癥。腹肉五臟皆千斤。脊骨如竹節大,煅為灰,可糞田,總之,渾身是寶,毫不浪費。

大亞灣漁民的捕鯨活動,大約延續至上世紀五六十年代,當時惠陽澳頭還專門組織了一支捕鯨隊進行作業。香港《大公報》于1956年2月7日有報道說,1956年1月28日,在捕鯨能手蘇帶利的率領下,澳頭捕鯨隊在大亞灣捕獲一條重達5萬多斤的鯨魚,光是尾巴就重達700多斤,實屬罕見,故特別在當時的惠陽縣農業展覽會上展出。

1957年3月11日,香港《大公報》又刊載一則消息,報道了新華社記者專門到澳頭,跟隨漁民親歷捕鯨現場,事后感嘆道:“我們早就聽說過,澳頭港的漁民用差不多是原始的方法捕獲鯨魚的奇跡。”記者親自見證的這頭鯨魚,有三丈多長,重兩萬斤,后被水產公司用1200元收購。

該消息同時稱:“惠州自1954年到1962年之間,就捕獲過近百頭鯨魚,最大的一頭重達9萬斤。”筆者還記得,當時在惠城市場里,常有鯨魚肉擺賣,肉肥厚,呈赤色,質頗粗,味稍腥,但價格比豬肉便宜,在中下層居民當中有一定的市場,坊間每稱之為“海牛肉”。大約在六十年代后期,這種“海牛肉”就在惠州市面銷聲匿跡了。

保護鯨魚是人類文明的進步,中國于1980年在國際捕鯨公約上簽字

“海牛肉”在惠州市面日漸消失,透露出大亞灣捕鯨業的式微和終止,這應與整個世界大環境的變化有關。由于對鯨魚大量無節制地捕殺 (資料顯示:單是1961年至1962年,世界捕鯨量就高達6.6萬頭),致使這一海洋最為重要的“居民”迅速減少,個別種類更是瀕臨滅絕。國際社會逐步認識到,保護瀕臨滅絕的鯨類資源,維持海洋生態的平衡穩定,就是保護自己,關乎全球人類及其子孫后代的利益。1946年,在華盛頓召開會議,有關國家政府簽署了國際捕鯨公約。1972年,聯合國人類環境大會決議,呼吁禁止10年內的商業捕鯨。1983年,國際捕鯨委員會進一步規定:全面禁止商業捕鯨。

中國于1980年在國際捕鯨公約上簽字,至1981年便完全停止捕鯨,而惠州大亞灣停止捕鯨的時間則更早。去年春造訪大亞灣的那頭抹香鯨,算是幾十年未見的稀客了。惠州人對其所表現出來的熱情和真誠,讓人在感動之余不禁由衷感嘆:未及百年,人類對鯨魚由敵視殺戮而轉為愛護救援,如此巨大的變化,固然是鯨魚之幸,但又何嘗不是人類自身之幸!(圖片由嚴藝超翻拍)

(吳定球)

(來源:2018年08月19日《惠州日報》)

相關新聞

- 大亞灣:紅色觀影筑牢愛國意識 小小童心傳承堅定信念2020-12-22

- 大亞灣科創一號基金投資維爾科技2020-12-06

- 大亞灣區住建局整治亂象2020-11-24

- 區領導檢查第三水質凈化廠運營管理情況2018-12-25

- 大亞灣聯合深圳開展百日整治助力坪惠治安穩定2018-12-11