秘藏近四百年珍貴墨寶重現

4月17日,《羊城晚報·惠州文脈》整版刊出《高僧函可——亦儒亦佛 能忠能孝》,文中提到韓氏后人珍藏《意中幻肖圖》及函可生前信札,引起讀者關注。5月3日,在韓氏后人的帶領下,記者有幸現場一睹韓氏家族重要藏品——《意中幻肖圖》,揭開其神秘面紗,了解后人保管文物的驚險故事。

《意中幻肖圖》是函可19歲時托人所畫,距今近400年歷史,因暗喻了函可的一生,成為一時佳話。數百年來,《意中幻肖圖》以及多位后人所寫的序和題詩,集結成冊,由函可世侄后人代代相傳,鮮少示人,更為其增添了神秘色彩。其間,畫冊屢次遭受天災人禍的威脅,數次失而復得。

幸運的是,如今《意中幻肖圖》保存尚好,因其具有較高的歷史、宗教、民俗和藝術價值,引來不少專家學者研究,熱度不減。今年70歲的韓氏后人韓百新在接受記者采訪時表示,作為家傳寶物,韓氏后人會遵從祖上的囑托,讓子孫代代保管,傳承下去!

韓氏大宗祠香火旺盛,畫冊封面木板刻著隸書“意中幻肖圖”五字 插圖/杜卉

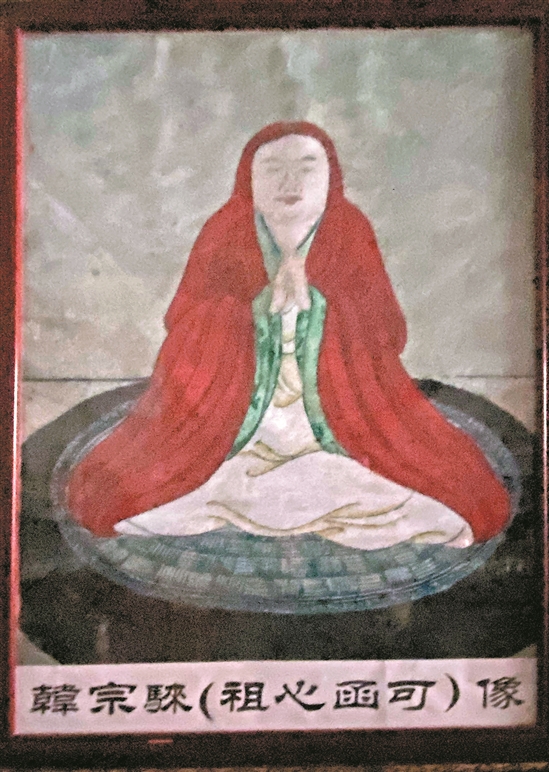

宗祠內懸掛著函可像

保存尚好

畫冊及函可真跡應是世上僅存

說起《意中幻肖圖》,必須先了解惠州一代高僧函可的生平。函可,俗名韓宗騋,生于1611年,是明末禮部尚書韓日纘之子。少年時已出類拔萃,“弱冠名聞海內”。29歲時,韓宗騋遁入空門,法名函可,后人多稱其為剩人和尚、千山和尚。他是清代文字獄第一個受害者和將禪宗帶到關外第一人,是惠州乃至嶺南文化歷史上頗具影響力的名人。中國翻譯協會會員沈正邦、中山大學古文獻研究所仇江曾評價,在文化僧人中,函昰、函可師兄弟具有代表性。其中天然函昰在嶺南影響較大,剩人函可則由于遭流放關外,在嶺南的名氣不及師兄,但如就全國影響而言,則并無遜色。

函可一生最令人稱奇的是,他19歲時,請友人、畫師陳三官,為他畫了一套冊頁,共30幅,名曰《意中幻肖圖》,內容描繪的是函可想象中的自己一生的際遇。這些幻想中的經歷,有如讖語,竟與他此后的生命歷程大體一致,成為坊間趣聞。

近日,記者在韓氏族人的帶領下,來到了位于博羅縣城的千山十二世侄孫韓百新家中,親眼看到了傳說中的《意中幻肖圖》。當天,不乏首次目睹的韓氏族人,大家懷著激動的心情,紛紛拿起手機圍觀拍攝。

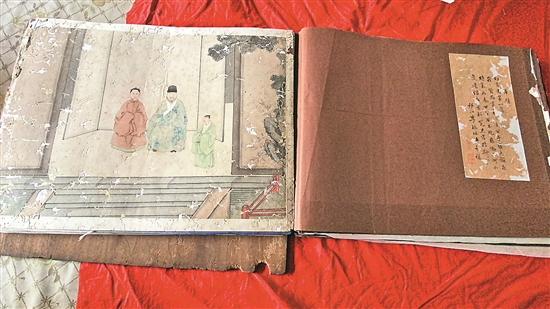

現場,韓百新小心翼翼地將珍藏的畫冊放在桌子上,掀開包裹著的兩層布后,一股濃郁的舊書以及防蟲蛀藥丸的氣味撲鼻而來。畫冊封面為約半寸厚的木板,刻著隸書“意中幻肖圖”五字,落款為:“光緒丙戌孟冬謝楷題簽”。移開木板,可見一套約二尺斗方大小的冊頁,紙本設色,30幅畫大部分保存較好,部分邊緣有受損痕跡。這30幅畫的風格比較接近明清書籍的插圖,體裁類似近代的連環畫,形象鮮活,色彩豐富。畫上沒有任何題款,亦無鈐印,每幅畫都配有李默庵的《奉題幻肖圖》題詩(其中第二、第十六、第廿四圖的題詩缺失),一律是五言八句。

隨圖冊一起收藏的還有多份文字資料,為這份珍貴的藏品錦上添花。記者看到,不僅有剩祖法侄孫傳晟、五世侄孫瑞龍、六世侄孫榮光、七世侄孫遇清、九世侄孫兆奎等所作的序言,還有清太守,隸書名家伊秉綬的題簽、博羅知縣吳懋政《題剩公大師意中幻肖圖》七古一首等墨寶。最為寶貴的是,還有函可從遼寧寄回的信札兩封共四頁,“這應該是目前發現的世上僅存的函可書法真跡!”博羅文史專家彭天錫介紹。

如今,《意中幻肖圖》也留下不少未解之謎,題詩作者李默庵以及圖冊作者陳三官生平有待考究,與韓家究竟是何關系仍不可知。此外,部分文字資料受損,字跡模糊,已經難以辨認。

《意中幻肖圖》每幅畫的一旁,配有李默庵的題詩

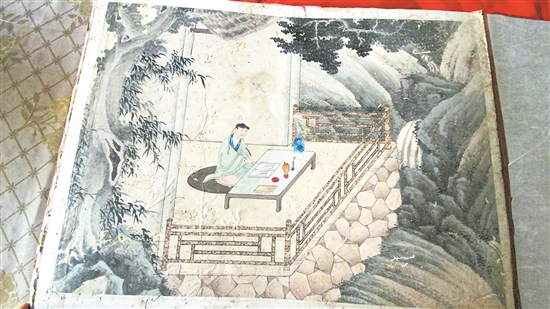

《意中幻肖圖》第七幅畫:臨帖

韓氏大宗祠位于博羅縣城鐵爐巷,路邊都有指示牌

一波三折

歷經天災人禍數次失而復得

這幅近400年的罕見墨寶,韓氏后人是如何代代相傳,又發生過哪些驚心動魄的故事?記者從嘉慶八年(1803年)千山五世侄孫韓瑞龍所寫的序可知,《意中幻肖圖》原有正副兩本,正冊長期藏于其家中,副冊由函可帶至華首臺,因韓瑞龍的祖父與華首臺和尚釋今但(字塵異)“訂世好”(訂立世代友好的情誼),便以正冊交換副冊。

1788年,韓氏族人收藏的副冊被竊賊盜去,此后便杳無音信。十余年后,被發現在某人家中,取回并重新裝潢后珍藏,期間也有不少名家聞訊前來“賞圖”,如隸書名家伊秉綬為其題簽,博羅知縣吳懋政為其題詩。據韓氏族人介紹,正冊隨僧人流落至廣州海幢寺已無蹤跡,族人曾經前去尋找,卻沒有任何消息。不少專家認為,韓氏所藏應是世上獨存。

據韓百新的父親,即千山十一世侄孫韓子瑜生前手寫的《我家祖傳〈意中幻肖圖〉百年來的經歷》可以看到,《意中幻肖圖》是由長房人代代嫡親后裔的子孫掌管保存,傳到韓子瑜父親手上時,已經是晚清民國。那時社會動蕩,兵荒馬亂,他們費盡心思才得以保存下來。抗日戰爭時期,烽火連天,全家隨身攜帶《意中幻肖圖》,一度避到山區。不幸的是,韓日纘的父母及韓日纘夫婦等五副珍貴的大型肖像未能及時帶走,被付之一炬。

新中國成立后,韓子瑜接過父親的“重擔”,但畫冊的保管之路依然一波三折,困難重重。“文革”時期,韓子瑜將《意中幻肖圖》交到公社。文革后,韓子瑜偶然間看到《羊城晚報》報道了文物歸還政策,決心將畫冊拿回。后經多方努力,《意中幻肖圖》終物歸原主。領回后,畫冊已經破爛不堪,四周被蛀蟲侵蝕。在2000年左右,韓氏大宗祠出錢將畫冊重新裱裝。

2007年,中山大學古文獻研究所得悉圖冊的下落后,專程將圖冊和文字帶到廣州進行全套攝影,首次向世人介紹這份秘藏文物。據韓氏族人介紹,整個拍攝過程都由省公安廳派人全程監視,可見圖冊的珍稀。經過媒體大力宣傳,引來眾多文化人士前往博羅尋訪,欲一睹而后快。其中不乏渾水摸魚的“文物騙子”。據韓氏族人韓耀偉介紹,2010年,曾有10余名外地人打著函可弟子傳人的旗號,希望借用畫冊展出,后被識破,倉皇而逃。

2011年,在函可誕辰400周年之際,韓氏族人采用宣紙水印復制出版了30冊,以象征函可30年的人生歷程。此后,為了更好地保護原本,藏品沒再對外展示過。年近70歲的韓百新按照父親的叮囑,一直將藏品收在家中,打算讓子孫代代保管,傳承下去。

意義重大

明清嶺南民間繪畫的珍貴標本

《意中幻肖圖》不僅形象地展示了函可的傳奇一生,更直觀反映了晚明社會的種種實相,具有很高的歷史、宗教、民俗和藝術價值,其珍貴程度不言而喻,如今更是引來不少專家學者研究,熱度不減。

中國翻譯協會會員沈正邦、中山大學古文獻研究所仇江撰文評價,《意中幻肖圖》名雖云“幻”,其實描繪的是想象中的現實生活,所以具有濃厚的生活氣息,對學者了解當時的社會是很好的感性資料。他們舉例,如第二十圖《囚困》中的監獄和刑具,第廿三圖《采樵》中的作坊,第十四圖《豪飲》中的飲宴場面和家具,第十六圖《臥游》中的游艇等,都有較細致的描繪。

陳三官和這套《意中幻肖圖》誕生于明朝末期,正處于嶺南畫壇的繁榮期。沈正邦、仇江認為,這似乎可以說明當時廣東的民間繪畫藝術已經發展到一個相當高的水平,并且呈現自己的特點,“就這套《意中幻肖圖》來看,它的構思巧妙,構圖講究,筆墨純熟,色彩清麗,畫法于傳承中不乏創新。”

“作者陳三官的繪畫技巧令人驚嘆!”惠州著名畫家黃澄欽曾欣賞過《意中幻肖圖》原作,他認為,從三十幅作品看來,其廣泛的題材和工整細麗的風格躍然紙上,明顯受到明代“吳門四大家”之一的仇英影響。作品不僅有仇英精密、準確的畫風,又表現出濃郁的生活氣息。如“題妓”畫,所繪文士、仕女、庭院、回廊、樹石,可與仇英筆墨比肩。而在“扶犁”“采樵”“荷鋤”等畫中所繪的簡陋屋舍,在茅草屋頂迎風口處壓上了幾排瓦,以防吹翻,墻上砒蕩的石灰砂泥已脫落,露出竹編的夾心,一種濃郁的鄉土氣息便撲面而來。“舟游”一畫中,船的結構精密,人物安排周致,亦見仇英筆墨痕跡;但茅草船篷就去除了仇英宮廷畫舫富麗堂皇的氣派,而表現出民間文事活動的清雅和平易。

黃澄欽介紹,陳三官并非一般畫匠,“聽濤”一畫中亦見仇英遺風,幽洞旁巨石箕踞、溪遠流長,山石用剛健細勁的線條勾勒,略加稀疏皴筆,清淡花青作渲染,其色似有若無,顯得清、淡、秀、雅,空一切色相,為此圖冊中高格獨標之作。“如此全才,生平無考,想必是當時以賣畫為生的佼佼者!”

對于韓氏族人而言,《意中幻肖圖》意義更為重大。正如韓族后人韓建帆所言:“文化內涵早已超越陳三官當年所做的30幅幻相,是研究剩祖、博羅韓族家史、明末博羅民俗不可得多的珍貴文化遺產,亦是激勵韓族后人弘揚先祖懿范的精神源泉!”(統籌策劃/羊城晚報記者 陳驍鵬 馬勇 文/圖 羊城晚報記者 李海嬋)

文脈現場

博羅韓氏后人呼吁社會共同關注

宗祠文化資源 亟待保護活化

屹立在東江之濱、葫蘆山麓,博羅縣韓氏大宗祠香火旺盛。作為博羅的名門望族,韓氏家族在當地幾乎無人不知,城內冠以“大宗祠”的僅此一家,可見其人文底蘊之深厚。近日,記者實地走訪發現,韓氏宗祠、族譜、著作、祖居、祖陵等十分齊全,較為少見。新時代下,如何開發利用好宗族文化資源,使其發揮作用?韓氏族人正在積極探索。

700多年來,韓氏家族一直扎根于縣城鐵爐巷。當地口口相傳著一句話“鐵爐火紅旺寒家”,“寒家”之諧音就是“韓家”。一直以來,韓氏以書香門第著稱。自元代綿延至清代,榮登進士3人,中舉24人,另以恩貢、拔貢、生員等登科者則不絕如縷。杰出者如十一世祖韓日纘,官至明禮部尚書,以文章、氣節、事功著稱,德業聲施在天下;十二世祖函可,亦儒亦佛、能忠能孝,玉成曹洞宗著名高僧;十八世祖韓榮光,居官建言、傳道授業,以詩、書、畫“三絕”于世。

走在鐵爐巷上,隨處懸掛著韓氏家族杰出人物的簡介和精神內涵的宣傳。在指示牌的引導下,記者走進一條不足一米寬的巷道。經過曲折狹窄的小巷,一座飽經歷史風霜的韓氏大宗祠立于眼前。

這是一座保存完好的始建于元代的古祠堂,主體由正祠和兩邊廂房構成,正堂供奉著祖先牌位,供案上香火不斷。在宗祠大門上,張貼著“魏國家風遠,昌黎世澤長”楹聯,祠內懸掛“宮保尚書”“忠貞競爽”“監察御史”“按察副使”等牌匾,展示著博羅韓氏的郡望和先祖的功績。

據韓氏宗祠理事會負責人韓景慈介紹,很長一段時間,宗祠被占用,直到1988年才交還給韓氏族人管理使用,并于當年5月,掛牌博羅縣重點文物保護單位。歸還時,諸多貢祭用品、起居、牌匾、古楹聯等具有價值的文物已經缺失。從1991年開始,族人想方設法逐漸修建完成。目前,宗祠整體保存較好,但木質結構的房梁、桁條、門窗、外墻等受白蟻、雨水的侵蝕,多處出現下沉、傾斜、朽斷、漏水等損壞,多年來,通過族人籌集資金用鋼架加固。“但不是長久之計,目前也無人能夠長期來照看,有一定的隱患!”

在宗祠背后,還尚存韓氏義塾及韓氏古井,流傳下眾多傳說故事。韓氏義塾是由十世祖韓鳴鳳開設,持續四五十年之久,教化了眾多鄉間子弟。明朝末期博羅韓氏英才輩出,韓氏義塾功不可沒。如今,韓氏家風一脈相承。新時代的韓氏子孫秉持詩書傳家、曉理篤踐之訓,在各行各業發光發熱,尤其是在教育領域,仍延續教書育人的傳統,“不是刻意為之,但幾乎每一家都有教師,桃李滿天下!”

目前,韓氏族人正在籌劃出版第二本文化冊,旨在進一步弘揚家族故事,激勵后人。接下來,韓氏族人還計劃將義塾打造成文化園,但仍面臨著資金短缺等問題。韓氏宗祠理事會負責人韓景慈呼吁相關部門予以關注,共同保護開發好韓氏宗祠文化資源,使其在新時代煥發新活力。(文/圖 羊城晚報記者 李海嬋)

相關新聞

- 浮山茶香裊裊香飄歷千年 惠州飲茶史早過《茶經》400年2021-04-09

- 市民合力保護百年古樹2021-03-25

- 尋找“失落的瑰寶”:遺址或在東平窯附近2021-03-25

- 惠州歷史“活化石”難逃歲月侵蝕2021-03-25

- 打造"公園城市"模式 構建大西湖山水人文客廳2021-03-25